Я часто пропадаю в бездонных глубинах Гитхаба. Там темно, уютно, и иногда попадаются довольно интересные штуки, про которые просто так никто и нигде не пишет. Сегодня я хочу показать проект Doublespeak, который представляет собой простую и незамысловатую веб-страницу на HTML, CSS и Javascript. Однако интерес представляет сам способ применения Doublespeak. Перед нами средство скрытой передачи данных, иначе — стеганографии. Для того, чтобы спрятать один текст внутри другого, Doublespeak использует четыре невидимых символа из таблицы Юникода, а именно U+200B, U+200C, U+200D и U+FEFF. Это невидимый пробел, невидимый неразрывный пробел и два невидимых компоновщика. По всей видимости, они нужны для более аккуратной вёрстки текста, однако один программист из Санта-Клары решил использовать их для четвертичной кодировки текста. Выглядит это волшебно: добавив к видимому тексту секретное послание, вы можете копировать и вставлять этот текст сколь угодно раз в (почти) любых приложениях, на разных операционных системах. Заподозрить неладное можно только посмотрев на размер файла, в котором сохранён этот «особый» текст: закодированное послание занимает в 4 раза больше байтов, чем тот же текст в обычном виде. Поэтому размер итогового текста в байтах можно рассчитать по формуле x+4y, где x — размер видимого текста, а y — размер невидимого текста. Вряд ли кто-то станет заморачиваться этим, особенно если речь идёт об использовании мессенджеров, поэтому данный вид стеганографии можно считать рабочим.

Стеганография для всех

Microsoft — это дно

В мире открытого ПО есть замечательный редактор растровой графики Krita (krita — мелок по-шведски). Это программа сродни Gimp, однако она больше ориентирована на художников и рисовальщиков. Krita — один из лучших и наиболее профессиональных программных продуктов с открытым кодом, она зачастую успешно заменяет Adobe Photoshop. Практически все дистрибутивы уже поставляют Krita в своих стандартных репозиториях; кроме того, вы всегда можете загрузить свежую версию для Linux в формате Appimage — достаточно просто щёлкнуть скачанный файл, и программа запустится…

И вот, совершенно случайно я натыкаюсь на Krita в официальном магазине Microsoft Store:

Концентрация вранья тут превышает все допустимые пределы. Во-первых, эта программа не стоит ни 9,79, ни 4,99 долл. США, она бесплатна. Соответственно, фразы «вы экономите 4,8 доллара» и «осталось всего 7 дней» абсолютно бессмысленны. Это тоже самое что продажа воздуха со скидками и спецпредложениями. Во-вторых, наглой ложью является указание на то, что «это приложение не работает с вашим устройством». У меня нет и не будет устройств на Windows 10, поэтому решать за меня, будет ли Krita у меня работать или нет — просто верх наглости! Но тут Microsoft, в действительности, пробивает дно дальше, потому что существует официальная бесплатная сборка Krita для Windows, которая упоминается наравне с платной версией из Windows Store.

После этого лично мне очевидно, что пользоваться магазином Microsoft, как и Windows 10 — означает добровольно обрекать себя на рабство и страдания. Будьте свободны, используйте ПО с открытым кодом!

Linux: личный опыт в этом году

Хочу поделиться своим опытом тестирования дистрибутивов Linux в медленно уходящем 2017 году. Напомню, что мой профиль использования — это классическое настольное применение, также известное как desktop computing. Если говорить конкретно, то свою тестовую машину я использую для интернет-сёрфинга, проигрывания медиа-контента, каталогизации фотографий, а также для написания, сканирования и печати документов. Существенный момент: я регулярно пишу обзоры новинок открытого ПО, которые вы можете читать в журнале Linux Format, поэтому для меня жизненно важно иметь возможность устанавливать самые новые программы. Если есть готовые бинарные сборки — хорошо, нет — не беда, я могу и сам собрать что угодно из Github.com.

С точки зрения «железа», использовалась следующая конфигурация:

- Intel Core i3 2105 с материнской платой DH67BL-B3;

- Встроенная графика Intel HD 3000 Graphics;

- 8 Гб ОЗУ (DDR3/1333)

- Intel SSD 120GB

В качестве подопытных операционных систем выступали интересующие меня дистрибутивы Linux: openSUSE 42.3, elementaryOS 0.4.1, Rosa Fresh R9, Mageia 6. Каждая из этих систем прожила в моём компьютере не менее 2 месяцев и оценивалась с точки зрения удобства, функциональности и эстетики. Ниже я поделюсь своими впечатлениями о каждой из них.

openSUSE 42.3

Данный дистрибутив имеет массу преимуществ для тех, кто по тем или иным причинам, предпочитает RPM-системы. Здесь есть очень удобный и надёжный инсталлятор от Suse Enterprise Linux (SLE) и довольно толковый центр управления YaST. Я сознательно выбрал более консервативную и стабильную версию Leap вместо всегда супер-свежей Tumbleweed по простой причине: в Leap я могу подключить дополнительные репозитории и обновить множество компонентов до самых свежих версий, получив на выходе нечто похожее на Tumbleweed. Но при этом, если что-то пойдёт не так, я всегда могу временно отключить такие репозитории и откатиться обратно. Не стоит забывать, что команда ‘zypper dup’ не столько обновляет пакеты, сколько приводит их в соответствие с текущим набором включённых репозиториев, то есть, её можно использовать и для даунгрейда (отката). Я установил новые версии для Qt5, KF5, KDE, KDE Extras, настроил себе более свежий компилятор GCC 7, перешёл на свежую версию ядра. У меня появилась самая новая версия рабочего стола KDE Plasma 5, которая автоматически обновлялась почти без моего участия. В openSUSE имеется отличная интеграция PackageKit и Zypper, поэтому для установки обновлений достаточно пару раз щёлкнуть мышью по значку в системном лотке. Даже пароль вводить не нужно!

![opensuse1]()

- Что и говорить, обновления в openSUSE ставить легко и приятно, однако за последствия никто не отвечает…

Однако, со временем стали вылезать недостатки такой системы: приверженность самым новым версиям вышла мне боком. То и дело после очередного обновления что-нибудь отваливалось или начинало работать не так. Либо Segmentation fault, либо частые падения самой оболочки Plasma (да, она всё ещё падает иногда!), либо временная потеря функциональности (Virtualbox может не работать с самым новым ядром). Проблемы можно обычно решить с помощью маневрирования с репозиториями, но со временем, опять же, дистрибутив превращается в гремучую смесь пакетов от разных поставщиков. Поддерживать стабильность вручную оказалось довольно трудозатратно. Всё таки, openSUSE Leap наиболее надёжен именно в своём изначальном виде, со стандартным набором репозиториев (плюс можно безболезненно использовать Packman), но тогда он теряет важную для меня особенность — свежесть пакетов. Оставаться на Qt 5.6 и GCC 4.8 для меня неприемлемо: я знаю дюжину проектов на Github, которые нельзя скомпилировать с этим устаревающим инструментарием.

Есть и ещё одна особенность проекта openSUSE, которая меня расстраивает. Дело в том, что инфраструктура проекта работает слишком уж нестабильно и непредсказуемо. По выходном где-то раз в месяц останавливается сервис software.opensuse.org, якобы на «плановые работы». Несколько раз я сталкивался с неработающим сервисом OBS и по будним дням – вместо страницы поиска пакетов вылетал Error 404. У openSUSE имеется два датацентра: один в Нюрнберге (Германия) и второй где-то в США. Стабильность работы обоих отражает общую картину с обеспечением качества (quality assurance, QA) в openSUSE – лично я не вижу ни стабильности, ни качества, но зато воочию наблюдаю постоянно прерывающийcя uptime.

При «настольном» использовании система обрастает репозиториями как снежный ком. Ну, по крайней мере, у меня

По этим причинам я в итоге принял решение перенести openSUSE 42.3 в виртуальную среду VirtualBox и использовать этот дистрибутив по мере надобности. Мне по-прежнему нравится очень удобная функция Zypper, позволяющая мигом установить все зависимости для сборки того или иного пакета:

sudo zypper --si d <package>

Пользовательская аудитория у openSUSE всё ещё значительная, и в частных репозиториях на OBS можно найти очень много интересных программ, которые уже кто-то успел собрать.

elementaryOS 0.4 «Loki»

Это один из самых популярных отпрысков Ubuntu. Система очень хорошо себя зарекомендовала у новичков в мире Linux, и вполне заслуженно, как мне кажется. Система elementaryOS 0.4 «Loki» основана на Ubuntu 16.04 LTS и отличается повышенной стабильностью, надёжностью и увеличенным сроком поддержки. Последнее особенно удобно: можно один раз установить Loki в качестве запасной ОС и вспомнить о ней пару лет спустя. После установки всех накопившихся обновлений с системой не случится ничего страшного, всё продолжит работать как часы. Вроде бы, ничего особенного, но многие другие Linux не переносят такого к себе отношения. Очень круто и удобно то, что elementaryOS полностью совместима с Ubuntu, а значит я могу подключить любой PPA-репозиторий для Ubuntu, и он гарантированно будет работать. Де-факто Ubuntu является наиболее распространённым дистрибутивом Linux в мире, и для него создано множество таких частных PPA-источников. Почти любая Linux-версия какой-либо программы имеется в уже собранном виде в чьём-то PPA, а значит мне не нужно возиться со сборкой исходников. Это удобно.

Одной из причин, почему я использую elementaryOS, а не саму Ubuntu, является рабочий стол Pantheon, который является оригинальной разработкой проекта elementary. Он основан на библиотеках GTK3 и Granite, и включает в себя отдельные элементы Gnome 3 (хотя их тут немного). Pantheon очень быстр и по своему поведению напоминает пресловутую macOS, как внешне, так и идеологически.

Вроде бы всё чисто и аккуратно, но активная вкладка в браузере очень слабо выделена, из-за чего работать неудобно. В дизайне elementaryOS не очень хорошо обстоят дела с контрастностью элементов.

Несмотря на то, что я не являюсь поклонником Debian и deb-дистрибутивов, наличие на компьютере elementaryOS для меня полезно, так как на свете существует некоторое число программ, которые очень легко установить в Ubuntu-подобных ОС, и очень трудно собрать где-либо ещё. Хороший пример: игра Machines vs. machines, которая опирается на QML-модули к Qt5, написанные в Canonical специально для Ubuntu. Это также относится к целому пласту программ, написанных в то время, когда в Canonical ещё делал ставку на Unity и Mir, и разрабатывал много специфических для Ubuntu компонентов. Другой пример – замечательный каталогизатор заметок Outwiker, который очень легко поставить из PPA и довольно муторно собирать вручную.

elementaryOS 0.4 могла бы быть идеальной настольной системой, но увы, она имеет свои недостатки, которые раскрываются после первых дней интенсивного использования. Во-первых, не все компоненты от Ubuntu 16.04 можно заменить более свежими версиями, и если программа требует самую новую GTK3, то мне гораздо проще накатить новейшую Fedora и собрать всё там, вместо ломания стабильной, но устаревшей GTK3 в elementaryOS. Во-вторых, кажущееся удобство рабочего окружения оборачивается совершенно дикими проблемами при каждодневной работе. Копирование файлов в Pantheon-files, каталогизация фотографий штатным приложением, веб-сёрфинг в Midori и Epiphany (Gnome Web) – всё это очень неудобно. Мало функций, мало настроек, невозможно что-либо изменить и перенастроить. Дополнительное наблюдение, которое, впрочем, относится не столько к elementaryOS 0.4, сколько ко всем рабочим окружениям на GTK3 – это крайне скудная и ограниченная функциональность прикладных программ. Я уже писал заметку о возмутительно убогом индикаторе погоды от проекта elementary, но с остальными приложениями из нового elementary AppCenter ситуация та же. Когда я подбираю свободные приложения для своей рубрики в журнале, я всегда отмечаю убожество и ограниченность программ на GTK3. Почти все они примитивны до безобразия, и при том часто ещё и нестабильно работают. Напротив, самые лучшие, развитые и функциональные приложения часто написаны на C++ и имеют интерфейс на Qt. Такое вот наблюдение

Наконец, я отмечаю всё возрастающую жадность разработчиков elementaryOS в отношение пользовательских донатов. Принцип Pay what you want – пример отвратительной жадности и истончающейся связи этих ребят с реальностью. Они заставляют ничем не виноватых людей чувствовать себя нищебродами каждый раз когда требуется скачать из AppCenter «условно-бесплатную» программу (с лицензией GPLv3, между прочим). Разумеется, это вовсе не означает что весь дистрибутив Loki 0.4 из-за этого плох.

Мы напишем недопрограмму на Vala и GTK3, а вы нам дадите немного денег. Видимо, в мире хипстеров растёт напряжение из-за недостатка донатов…

В итоге, elementaryOS живёт у меня на запасной разделе моего SSD и используется время от времени, в зависимости от задач и настроения.

Rosa Fresh R9

Мои отношения с этим российским дистрибутивом начались в 2012 году, когда в мае проект Rosalab презентовал версию Rosa Marathon. Этот релиз планировали поддерживать и обновлять аж 5 лет, что являлось прямым ответом на Ubuntu 12.04 LTS от британской Canonical. Увы, история Rosa Linux продолжила своеобразное «хождение по мукам» своего прародителя – французской Mandriva Linux. В 2011-2013 годах Rosa имела мощную финансовую подпитку от фонда NGI, организованным бывшим министром связи РФ Леонидом Рейманом. У компании имелся шикарный офис в Сколково и большой штат сотрудников. Именно в это время под руководством UX-дизайнера Кирилла Монахова был создан прекрасный набор фирменных значков Rosa и куча интересных модификаций для KDE. Многое из этого используется в дистрибутиве до сих пор.

Отличная фирменная тема значков — это именно то, что меня всегда привлекало во внешнем виде Rosa Linux

Любопытно, что «тучные» годы Rosa Lab совпали с волной неистовой критики дистрибутива со стороны анонимусов и прочих человекоподобных с сайта Linux.org.ru. Дистрибутив ненавидели за то, что под него якобы попилили неисчислимые суммы бюджетных денег, а также за то, что он русский, а всё русское по определению толковым быть не может. Время показало, что оба обвинения были напрасными. С некоторых пор Rosa Linux существует под крылом НТЦ ИТ «Роса», имеет очень скромный штат сотрудников (не знаю, сколько их там точно, но вряд ли больше 10-15 человек) и в основном развивается за счёт образовавшегося сообщества. Интересно, что в наши дни у дистрибутива вполне неплохая репутация у Интернет-пользователей, никто Росу больше не ненавидит, но зато и будущее дистрибутива немного туманно: лично я боюсь, что проект может в любой момент умереть, и сообщество просто не справится с его поддержкой (например, кто-то должен оплачивать размещение сборочной среды ABF в датацентре).

После Rosa Marathon стартовала проект Rosa Fresh – версия дистрибутива с полускользящим режимом поддержки и обновления. «Полу-» означает, что в рамках базовой платформы у вас есть полноценная роллинг версия, а для перехода между платформами всё же рекомендуется устанавливать систему с нуля. Были выпущены две базовых платформы: 2014.1 и 2016.1, последняя является актуальной на данный момент.

Итак, какими особенностями обладает Rosa Fresh R9, основанная на платформе 2016.1?

- Интеграцией дополнительных инструментов настройки (drak-приложений, унаследованных от Mandriva) в стандартный центр настройки KDE Plasma. Для сторонних программ сделаны соответствующие KCM-обёртки;

- Свежими версиями рабочих окружений и прикладных программ. Версии пакетов в Rosa могут немного отставать от upstream, но зато в дистрибутиве организовано более толковое и тщательное тестирование новых функций. Если новая версия Plasma 5 несёт в себе регрессии и новые ошибки, пользователи Rosa получат её позднее, когда ошибки будут исправлены в корректирующих минорных релизах. Это не очень удобно для тех кому нужен bleeding edge (таким лучше подойдёт Manjaro или тот же Tumbleweed), но зато обеспечивает отличную стабильность системы. Однажды установленная Rosa Fresh может работать годами без сбоев;

- Наличием огромного количества дополнительного ПО в репозитории Contrib. Стандартная поставка Rosa уже включает задействованный репозиторий Contrib, который по своему «богатству» не уступает, а иногда и превосходит знаменитый AUR от проекта Arch Linux. Я говорю сейчас не о формальном количестве пакетов, а о наличии всяких редких штук, вроде VoltAir, OilWar, Softmaker Freeoffice, которые сложно найти где-то ещё в готовом виде. В отличие от россыпи PPA-репозиториев в Ubuntu или частных OBS в openSUSE, содержимое Contrib централизованно пересобирается и тестируется средствами сборочной фермы ABF, что положительно сказывается на стабильности программ;

Хотите поиграть в эту игру? Ставьте Rosa Fresh!

- Возможностью скачать свежий промежуточный образ системы вместо того, чтобы накатывать огромный пласт обновлений поверх оригинального релизного образа. Это не полноценные nightly builds, но очень близко к ним. Это именно то, чего мне так не хватает в других дистрибутивах, особенно когда под рукой нет быстрого безлимитного Интернета (бывает и такое!);

- Наличием дружного и адекватного сообщества на официальном форуме проекта. Активность там умеренная, и, к примеру, сообщество Ubuntu будет гораздо многочисленнее и более разговорчивым, однако форум Росы гораздо толковее, чем форум openSUSE, и бесконечно лучше того, что происходит в русском сообществе elementaryOS (напомню: ребята там зачем-то специально забросили свой форум и переместились в Telegram-канал, где быстро скатились в привычный для телеграма шлак).

В разделе «Системное администрирование» содержатся инструменты, которые в других дистрибутивах разбросаны где попало.

В Росе довольно удобно заниматься сборкой программ из исходного кода, так как, с одной стороны, у нас есть здесь практически все инструменты и библиотеки для сборки (актуальных версий), а с другой, имеется довольной развитый инструментарий URPM, который содержит все неоходимые мне функции. Например, аналогом “zypper –si d” здесь выступает “urpmi –buildrequires”, а вместо “zypper dup” можно использовать “urpm-reposync”.

Разумеется, у Росы имеются и недостатки. Помимо неустойчивого положения дистрибутива и непонятных перспектив (а точнее – молчания со стороны НТЦ ИТ «Роса»), я бы отметил довольно архаичный инсталлятор и заброшенность прежних разработок (например, проигрыватель Rosa Media Player больше не развивается). Но в реальной эксплуатации это всё мелочи.

Rosa R9 является сейчас моей основной системой, и она меня полностью устраивает. Мне нравится то, что инфраструктура сборки этого дистрибутива находится на территории России, и помимо моей личной позиции, тут есть и практическая сторона: никакой тропический ураган или санкции США на реэкспорт ПО не могут повлиять на доступность Росы. Если вопрос с «американскими сервисами» был чисто политическим и никак не отразился в итоге на доступе к ним в РФ, то в конце августа этого года я лично столкнулся с тем, что моя Russian Fedora Remix 26 (какая ирония!) не могла достучаться до списка зеркал именно тогда, когда мне срочно нужно было сделать “sudo dnf update” – в это время в городке Ралейф бушевал ураган «Харви», который на несколько часов обесточил датацентр Red Hat. После этого я задумался: хочу ли я, чтобы мою работу с Linux определяли ураганы в стране вероятного противника?

Mageia 6

Напоследок напишу немного о Mageia Linux. Это ещё один потомок почившей Mandriva Linux и в некотором смысле конкурент Rosa Linux. Я никогда особо интенсивно не использовал Mageia, так как в данном дистрибутиве исторически всегда наблюдались разброд, шатания и срывы сроков. Но я добросовестно прожил некоторое время с Mageia 6, так как в ней имеется портированный из Fedora пакетный менеджер DNF. С моей точки зрения, DNF является более перспективной технологией, чем URPM, и мне очень жаль, что в Росе пока нет DNF. Я пробовал портировать его самостоятельно, но это оказалось трудным заданием, и пока что я застрял где-то на сборке библиотеки Hawkey. В общем, я снимаю шляпу перед разработчиками Mageia за то, что они проделали отличную работу. Более того, в Mageia имеется графический интерфейс для DNF под названием Dnfdragora. Эта программа использует libYui и может интегрироваться с GTK3, Qt5 и ncurses. Такие штуки вызывают у меня зависть и восхищение!

Современный и быстрый менеджер пакетов, плюс отличный интерфейс к нему — это, безусловно, сильный ход разработчиков Mageia.

Что касается самого дистрибутива, то для начала я советую прочитать обзор от Dedoimedo. Сразу скажу, что с выводами этого уважаемого автора с согласен лишь отчасти. В принципе, Mageia 6 вполне можно использовать в качестве основной системы, особенно если вам нужен проприетарный драйвер Nvidia, однако я легко могу перечислить и недостатки данного дистрибутива:

- Крайне скудное наполнение стандартных репозиториев (и небогатый выбор сторонних). Я уже как-то привык, что QtCurve, Kvantum, Cool Retro Term можно поставить сразу из репозиториев в Росе. В Магее так нельзя, увы;

- Старые версии программ. Версия с Plasma 5 использует устаревший набор KDE Applications 16.12, которому скоро стукнет год. Остальные программы обновляются тоже крайне избирательно;

- Странная приверженность к неудачным пережиткам Mandriva, например к Netapplet. Чтобы понять всю ущербность Netapplet по сравнению с NetworkManager (стандарт в большинстве другим дистрибутивов Linux), достаточно сравнить поведение Mageia и Rosa в VirtualBox: если на хосте меняются сетевые настройки, то NetworkManager в гостевой системе заметит это и автоматически перенастроится, а NetApplet в Mageia просто потеряет сеть до тех пор пока вы не сделаете “# service network restart”. Кстати, в Mageia почему-то нет sudo в стандартной поставке;

- Довольно много багов. Например, смена языка и системной локали удивительным образом не влияет на некоторые программы. И таких мелочей в системе хватает.

В общем, если бы не DNF, то Mageia 6 вообще не стоило бы рассматривать.

В итоге, опыт использования подсказывает мне, что среди настольных дистрибутивов наиболее сбалансированным вариантом является Rosa R9 (а скоро уже выйдет и R10). Если вы по какой-то причине не любите Plasma 5, то можно использовать отдельную редакцию Росы с рабочим столом Gnome 3. В зависимости от вкуса, предпочтений и привычек вполне достойно установить Ubuntu 16.04 или elementaryOS 0.4, но использовать openSUSE Leap или Mageia скорее всего не стоит: количество ошибок и трудностей со временем приведёт к разочарованию.

Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, и всё такое…

Самые интересные Linux-программы за 2017 год

Эта рубрика становится уже традиционной в моём блоге, и сегодня я хочу порекомендовать всем пользователям операционных систем на базе GNU/ Linux наиболее значимые и интересные программы с открытым исходным кодом. Как и прежде, за этот год я подготовил обзоры 132 приложений из мира Open Source для журнала Linux Format, и теперь пора подвести небольшие итоги. Выпуски за 2016 и 2015 годы доступны здесь и здесь. Итак, поехали!

Devilspie2 — маленькая утилита, которая предоставляет расширенные возможности для управления окнами. Devilspie2 восполняет функциональность, которая отсутствует в популярном рабочем окружении Gnome 3 (и не только — например в Pantheon), а именно настройка размера и позиционирования окон, т.е. всё то, что и так есть изначально в Kwin. Тем не менее, если вы пока ещё не созрели для перехода на самое лучшее рабочее окружение и продолжаете работать в Gnome, данная утилита окажется весьма полезной. С её помощью можно, к примеру, сделать так чтобы окно браузера всегда появлялось в правой части двухмониторной системы, и т.п. Настройки Devilspie2 хранятся в файле конфигурации, который использует синтаксис языка Lua.

Qt FLIF Plugin — как можно понять из названия, это разделяемая библиотека, которая добавляет поддержку графического формата FLIF во все Qt-приложения. Про сам формат FLIF я уже писал ранее, теперь же у нас есть штука, которая делает этот формат «родным» для многих приложений, типа Gwenview и Kolourpaint.

KDE Connect — по-прежнему лучший способ интеграции между рабочим столом в Linux и устройством на Android. KDE Connect лучше и удобнее, чем Airdroid, и даже реализация схожей функции для Gnome использует код KDE Connect.

AzPainter — странный и минималистичный графический редактор из Японии. Супер-быстрый и нафаршированный функциями для рисования, при этом занимает в памяти всего несколько мегабайт. Нужно потратить время, чтобы привыкнуть к его интерфейсу (это вам не Gimp!).

KSnip — аналог «Ножниц» в Windows. Во многих случаях KSnip удобнее чем обычные программы для снятия экранных снимков, ведь он умеет добавлять стрелки и простые геометрические фигуры поверх скриншота, что очень полезно для их аннотирования. Результат можно выгрузить в облако, FTP или просто на жёсткий диск;

Latte Dock — наконец-то для Plasma 5 есть полноценный клон «дока» из macOS! Первые версии Latte Dock были нестабильны, но теперь эта программа работает быстро и плавно, показывает потрясающий эффект параболического зума, правильно сортирует значки и не снижает производительности системы. В Док можно добавить любой плазмоид.

Otter Browser — это попытка воссоздать интерфейс Opera 12 средствами Qt5 и QtWebkit. В наши дни уже многие забыли, в чём суть несогласия «старых» пользователей Opera с новыми версиями этого норвежско-китайского браузера, но пару-тройку лет назад страсти кипели нешуточные. Автор Otter Browser начал свою работу раньше, чем Йон фон Тетчнер из Vivaldi, и в какой-то момент было неясно, стоит ли вообще развивать дальше открытый браузер Otter силами программиста-одиночки на фоне того, как Vivaldi стал стремительно набирать популярность. Но автор не сдался, и продолжает методично совершенствовать Otter Browser, публикую еженедельные отчёты. На этот браузер ещё рано переходить полностью, т.к. в нём могут работать не все сайты (например, вчера я в нём не смог заказать такси через сайт Таксовичкова), но иметь его под рукой полезно и интересно.

AngrySearch — возможно, это будет спасением для всех тех, кто честно пытался осилить Baloo Search, но из-за глючности последнего разочаровался в глобальном поиске в KDE Plasma 5. AngrySearch — это альтернативная программа для индексирования файлов, с приятным интерфейсом и очень быстрой скоростью поиска.

Rapid Photo Downloader — с Baloo мы разобрались, настал черёд протокола передачи данных MTP, который почему-то очень криво поддерживается в файловом менеджере Dolphin. Одно время я пользовался программой Android File Transfer, но у неё был не самый удобный интерфейс. В случае если доступ по MTP вам нужен для переноса фотографий и видеороликов со смартфона в компьютер, как нельзя лучше подойдёт Rapid Photo Downloader. Программу можно скачать в виде скрипта на Python, которые установит много зависимостей, а затем и сам Rapid Photo Downloader.

G’MIC Qt — набор фильтров, эффектов и дополнений для творческой работы с растровыми изображениями. Сам G’MIC существует уже давно, однако мне интересно то, что его недавно портировали на Qt5 и интегрировали с Krita. Теперь в Krita есть не только клёвые кисти, но и шикарный набор фильтров, сравнимый с тем, что есть в Adobe Photoshop.

gImageReader — графический интерфейс для Tesseract-OCR. Это система оптического распознавания текста, которая пригодится тем людям, которые используют планшетный сканер в Linux. gImageReader особенно хорош своим удобным и профессионально сделанным интерфейсом, что делает его похожим на Abbyy Finereader.

Игры:

Mouse Boat — игра не блещет графикой, поскольку базируется на 3D-движке Godot, который намеренно создан для имитации старых пиксельных игр. Тут интересно другое: Mouse Boat — пожалуй, единственный симулятор 3D-рыбалки с открытым кодом. Вы управляете маленькой лодочкой с мышонком, ходите под игрушечным парусом по заросшему пруду и пытаетесь наловить рыбы. Чтобы добиться успеха, нужно наловчиться незаметно подплывать к добыче (не спугнув её), и научиться подсекать рыбку.

Frogatto — шикарная аркадная игра в стиле ретро-платформеров. Главный герой — лягушонок Фрогатто, который пробивает себе дорогу к логову главного злодея. В игре десятки уровней, куча секретов и приятных мелочей, и очень качественно сделанная графика. До последнего уровня можно дойти разными способами, благодаря чему по завершении путешествия всё ещё хочется пройти Frogatto повторно. Если вам нравятся игры вроде Super Mario Bros, то Frogatto Тоже должен прийтись по вкусу.

Dead Ascend — мне удалось найти игру-квест, написанную на языке QML. По сюжету вы должны выбираться из подвала башни-маяка, пробираясь к её вершине. Для перехода на следующий уровень приходится решать лоргические задачи и головоломки, находить и использовать разные брошенные предметы.

Julius — когда-то я с большим воодушевлением встретил игру Open Caesar — открытую реализацию экономического симулятора древнего мира Caesar III. Однако, этот проект как-то заглох, а предложенная новая графика оказалась заметно хуже оригинальной от Sierra. Но вот из глубинных недр гитхаба появляется Julius — альтернативная реализация игровой механики из Caesar III. Вам по-прежнему нужны файлы от оригинальной игры, но теперь Julius запускает её в родном для Linux виде.

Напоследок, пару слов о самой забавной и при этом бесполезной открытой разработке года:

Piu-Piu-SH — стрелялка с горизонтальной прокруткой, реализованная в виде Bash-скрипта. В ней много псевдографики и оригинальных решений для того чтобы добиться анимации спрайтов в командной строке. Короче, это полное безумие, но свои 15 минут славы оно точно заслуживает!

Будущее наступает

Прочитав заметку Кая Уве о глобальном меню в Plasma 5.13, я уже приготовился было ждать июня, когда эта версия официально выйдет, однако меня ждала хорошая новость! В новой версии openSUSE Leap 15.0, которая тоже ещё не вышла, но уже довольно давно доступна как бета-версия, уже давно всё сделано и работает! Напомню, что речь идёт о поддержке глобального меню не только для Qt-приложений, но и для GTK-программ. Это значит, что в Plasma теперь можно добиться гораздо лучшей интеграции чужеродных приложений (не основанных на Qt5) и наслаждаться отличным и единообразным видом программ, использующтх разные графические библиотеки.

Картинки покажут всё лучше слов, поэтому смотрим:

Затем нужно просто добавить на рабочий стол верхнюю панель с меню приложений. В Plasma 5.12 это стало проще, так как больше не нужно идти в настройки стиля и выбирать там расположение меню. Теперь вы просто добавляете стандартную панель с меню и всё происходит автоматически. Так, к примеру выглядит у меня Gimp:

А так — Inkscape:

C Libreoffice нужно немного повозиться. Во-первых, потребуется установить VCL-плагины для интеграции пакета c GTK2 и GTK3 (увы, VCL-плагин для KF5 разрабатывается, но пока не готов). В openSUSE это пакеты libreoffice-gtk2 и libreoffice-gtk3. Затем нужно запустить любой из нужных вам компонентов, предварительно объявив переменную SAL_USE_VCLPLUGIN, например так:

SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk oowriter

Результат:

Это просто кра-со-та! Теперь в моём любимом KDE глобальное меню почти так же универсально как и в macOS, и уже явно не хуже чем vala-appmenu, которое работает в XFCE и Mate.

UPD.

Среди Linux-блогеров, которых я читаю, есть некий Alex285, являющийся большим фанатом Gnome. Он ведёт интересный блог World of Gnome (WOGUE), откуда удобно узнавать о самых свежих новостях, связанных с Gnome. Я слежу за этой темой для того, чтобы знать, что из себя представляет современный Gnome Shell и мир GTK3-приложений. Вдруг, в какой-нибудь параллельной вселенной или мире розовых пони так случится, что Gnome станет быстрее, удобнее и надёжнее чем KDE Plasma, и тогда мне придётся перейти в стан гномолюбов — хотя бы для того, чтобы оставаться честным с самим собой. К счастью, в реальном мире всё происходит ровно наоборот: последние версии Gnome (3.22-3.28) работают в моём VirtualBox заметно медленнее чем Plasma, а про убогий набор функций Gnome можно говорить бесконечно.

Так вот, этот самый блогер внезапно очень нервно и агрессивно отреагировал на новость про глобальное меню в KDE. Дескать, это всё не нужно и вообще, вместо меню разработчикам нужно работать над стандартным API приложений, чтобы их функции были доступны из HUD (это такая вываливающаяся сверху область уведомлений со строкой поиска). На это мне есть что сказать: я прекрасно понимаю природу гнева гномовода по поводу глобального меню в KDE. Причина здесь в зависти и бессильной злобе от того, что в конкурирующем настольном окружении хорошо работают штуки, которых в Gnome нет и в ближайшее время точно не будет. У нас есть KRunner (лучшая в своём классе реализация HUD), но самое главное — в KDE меню приложений можно настраивать. Его можно оставить в окне самого приложения, можно закинуть в кнопку в заголовке окна, можно вынести в отдельный плазмоид на панель, можно вообще отключить. Любой, кто пытался освоиться в Gnome Shell, может подтвердить убогость, бедность и малую информативность как оболочки в целом, так и отдельных GTK3-программ. Пользователь Gnome не видит какие программы у него запущены, но он также не видит функций по управлению документом, открытым в GTK3-программе до тех пор, пока не перейдёт к этой программе. Эта «слепота» приводит к тому, что в Gnome нужно тратить дополнительное время на то чтобы постоянно переключаться между обзором запущенных программ и рабочим приложением, а потом отдельно искать, где у приложения меню (и есть ли оно там вообще). Современные тенденции в развитии GTK3 приводят также к тому, что цельность таких рабочих окружений как XFCE и Mate размывается и становится эклектичной. Говоря по-русски, вместо продуманного рабочего стола вы рискуете получить помойку, щедро сдобренную фантазиями дизайнеров Gnome. По этой, и по многим другим причинам, KDE Plasma — лучший рабочий стол на сегодняшний день.

Ubuntu 18.04 LTS

![ubuntu1804[1]](http://atolstoy.files.wordpress.com/2018/04/ubuntu18041.png?w=450)

Свежий выпуск Ubuntu 18.04 LTS стал, пожалуй, первым, который мне совершенно не хочется обозревать. Кроме интересной и хорошо интегрированной технологии LivePatch (обновление ядра без перезагрузки), новая «убунта» может похвастаться только многочисленными регрессиями и ненужными нововведениями. К первым, безусловно, относится переход с Unity на Gnome Shell, ко вторым — превращение стройной и упорядоченной пакетной системы apt в неразбериху из пакетов DEB, Snap и Flatpak. Это явный шаг назад, и таких шагов в Ubuntu 18.04 много.

Грядущий релиз elementaryOS 5.0 Juno меня волнует намного сильнее. Несмотря на убогость подавляющего числа новых приложений, призванных создать «экосистему elementaryOS», надо признать, что некоторые решения там вполне удачны (например терминал и фотобудка). О полезности фирменных (curated) приложений из магазина elementaryOS я напишу в следующей заметке.

Для меня самым ожидаемым релизом этой весны по-прежнему остаётся openSUSE Leap 15, бета-версия которого уже довольно давно у меня установлена на втором жёстком диске. Там довольно шустро работает свежая версия Plasma 5.12 LTS и полно замечательных функций, которых нет и не предвидится более нигде! Следите за моим блогом, чтобы ничего не пропустить!

Растягивание изображений без потерь

Надеюсь, у меня получился громкий заголовок  На самом деле, никакого волшебного растягивания без потерь не существует, разве что в голливудских фильмах. В реальном мире есть неплохой алгоритм xBR для растягивания рисованных изображений, есть удобная программа Smilla Enlarger со своей собственной реализацией этой функции для неплохого увеличения фотографий. Но есть и кое-что получше: Waifu2x. В принципе, у этой программы говорящее имя, ведь тут видны отсылки к аниме и к «увеличению вдвое». Так и есть, Waifu2x отлично справляется с растягиванием именно аниме, и всего, что на него похоже. Но и все прочие типы изображений, включая фотографии, Waifu2x увеличивает очень даже неплохо, как минимум не хуже чем обе другие программы, которые я упомянул выше.

На самом деле, никакого волшебного растягивания без потерь не существует, разве что в голливудских фильмах. В реальном мире есть неплохой алгоритм xBR для растягивания рисованных изображений, есть удобная программа Smilla Enlarger со своей собственной реализацией этой функции для неплохого увеличения фотографий. Но есть и кое-что получше: Waifu2x. В принципе, у этой программы говорящее имя, ведь тут видны отсылки к аниме и к «увеличению вдвое». Так и есть, Waifu2x отлично справляется с растягиванием именно аниме, и всего, что на него похоже. Но и все прочие типы изображений, включая фотографии, Waifu2x увеличивает очень даже неплохо, как минимум не хуже чем обе другие программы, которые я упомянул выше.

Секрет Waifu2x в использовании двух мощных компонентов:

- Torch7 — MATLAB-подобной библиотеки для языка программирования Lua с открытым исходным кодом, которая предоставляет большое количество алгоритмов для глубинного обучения и научных расчётов;

- Nvidia CUDA — набора для разработки приложений, в которых часть вычислений производится на графическом процессоре Nvidia.

Таким образом, для развёртывания Waifu2x в Linux вам потребуются видеокарта Nvidia, адекватная инструкция (наподобие этой), терпение и приличный запас кофе. Однако разработчики Waifu2x cжалились над теми, кто не обладает хотя бы одним из перечисленных выше элементов, и выкатили веб-версию своего конвертера. Теперь растягивание доступно каждому!

Мы же пойдём третьим путём. В недрах Гитхаба, который, слава Богу, не испорчен пока Майкрософтом, нашлась альтернативная реализация нашего растягивателя. Она называется Waifu2x-converter-cpp и отличается тем, что для работы не требуется наличие графического ядра Nvidia. По сути, это «программная» реализация Waifu2x, которая работает только с ЦП (и потому медленнее), но гораздо проще в установке и настройке. Например, для пользователей openSUSE имеется уже готовый пакет, который нужно просто установить. Поскольку у меня не Tumbleweed, а Leap 15, я скачал пакет с исходным кодом и пересобрал его сам, это заняло не более 5 минут.

Для растягивания картинки следует использовать следующий синтаксис:

waifu2x-converter-cpp --scale_ratio <X> -i <исходный файл> -o <целевой файл>

Пример команды:

waifu2x-converter-cpp --scale_ratio 2 -i input.jpg -o output.jpg

К счастью, мне удалось найти графическое приложение, которое позволяет избежать возни с командной строкой. Это Qtwaifu2x, интерфейс к Waifu2x, поддерживающий и Waifu2x-converter-cpp. Выглядит программа просто и лаконично:

В самом простом случае достаточно просто перетащить на окно Qtwaifu2x любое изображение и нажать кнопку. Следует учитывать, что чем больше размеры исходного изображения, тем дольше будет длиться преобразование. Поэтому лучше тренировать на маленьких картинках. Результат должен вас порадовать!

Теперь примеры. Я использовал два тестовых изображения: фрагмент экранного снимка выше и фрагмент городского вида. Оба изображения были растянуты вдвое в программе Krita следующими способами: Кубическим (Cubic), Фильтром Ланцоша (Lanczos3) и фильтром Box (он же Nearest neighbor). После этого я растянул исходные изображения с помощью Waifu2x-converter-cpp. Посмотрим на результаты (нажимайте на изображения для просмотра в полный размер):

Спасибо за внимание!

Самые интересные Linux-программы за 2018 год

Прошёл ещё один год, а это значит, что через мои руки прошли ещё 132 новые и интересные программы с открытым исходным кодом. Как обычно, чтобы читать мои обзоры в числе первых, нужно всего лишь подписаться на журнал Linux Format. Разумеется, к тому моменту, когда журнал — не важно, в печатной или электронной форме — попадёт к читателю, новости в нём неизбежно устареют. Но в своей рубрике Hotpicks (когда-то её переводили как «Жемчужины») я придерживаюсь не только критерия новизны. Иногда хорошего обзора достойны приложения, обновлявшиеся в последний раз полгода или даже год назад — главное чтобы они были по-настоящему интересны и полезны.

Традиционны, предыдущие выпуски моих подборок по-прежнему доступны, см. статьи за 2017, 2016 и 2015 годы.

Итак, что у нас на этот раз:

FSTransform — значение этой системной утилиты сложно переоценить. Она умеет конвертировать файловые системы из одного типа в другой на лету, без потери данных (!). Например, из XFS в EXT4, или из EXT4 в NTFS и наоборот. В программе довольно много ограничений, плюс не все комбинации стабильно работают, плюс есть жалобы некоторых пользователей, которые потеряли ценные данные (конечно же не имея их резервной копии). Но сам факт наличия такого конвертера — это просто прорыв! Лучше всего тренироваться с FSTransform на подопытной флешке или другом носителе, который не жалко.

Zrandr — графическая утилита для конфигурирования экрана. Позволяет менять разрешение, выбирать способ подключения и поворачивать картинку на нужное число градусов. Zrandr пригодится тем, кто лепит свой собственный минималистичный рабочий стол из отдельных компонентов, и нуждается в конфигураторе экрана, который не тянет за собой ненужные зависимости.

DPixel — программа для «умного» растягивания маленьких растровых изображений. Не такая умная как Waifu2x, но всё же полезная. Не использует мощности GPU и Nvidia CUDA, предпочитая классические программные алгоритмы.

Screenshotgun — перспективная программа для изготовления экранных снимков с поддержкой Google Drive, Яндекс-диска и Dropbox. См. также Ksnip и Flameshot.

Android File Transfer For Linux — настоящее спасение для тех, у кого по какой-либо причине плохо работает MTP в Linux. Данное приложение — надёжный и удобный способ списать информацию с Android-смартфона в компьютер.

Отдельным пунктом хочу представить мою мини-подборку программ для просмотра изображений в командной строке. Встречайте Catimg, Chafa и Lsix! Catimg просто очень быстро отрисовывает картинку в терминале, используя умеренно крупные псведо-пиксели. Chafa умеет быстро и плавно проигрывать GIF-анимации (да-да, прямо в терминале!), а Lsix славится высочайшим качеством картинки благодаря использованию sixel-графики. Для него подойдёт не любой терминал (но xterm будет работать).

Lolcat — довольно бесполезная, но очень весёлая и красочная штука. Программа красит содержимое терминала во все цвета радуги. В сочетании с Figlet позволяет делать незабываемо-кислотные баннеры прямо в командной строке (пример).

QSoundrec — простой фонограф. Иногда нужно что-то записать на микрофон, а программы-то под рукой и нет. Вместо того, чтобы тащить тяжёлый Audacity, разумнее воспользоваться маленьким и удобным рекордером Qsoundrec.

Peek — программа для записи GIF-анимаций с экрана. Как-то раз мне нужно была показать работу одной команды в терминале, и я решил записать небольшой GIF-ролик. Вроде бы ничего сложного, но обычно все программы для записи пишут в какой-нибудь видео-формат (типа WebM), который нужно потом чем-то сконвертировать в GIF (типа FFmpeg), а потом получившийся монструозный GIF-файл чем-то оптимизировать и ужать. К счастью, есть Peek, который сразу делает всё как надо.

F3 (Fight Flash Fraud) — проверяльщик флэш-памяти. Пригодится клиентам китайских интернет-магазинов. Если вы стали владельцем штуки вроде этой, то держите под рукой F3!

System-autoupdate — сервис для Systemd, позволяющий автоматизировать установку обновлений в вашем дистрибутиве Linux. Что-то типа unattended updates. Поддерживает APT, DNF и URPMI.

Alacritty — эмулятор терминала с отрисовкой через GPU. Для некоторых пользователей это первый в истории терминал, который не запускается на (очень) старых видеокартах, зато для других — самый производительный терминал в мире, по крайней мере по заявлению разработчиков.

Otter Browser — про него я уже писал в прошлый раз, но теперь у нас есть прекрасные новости: Otter наконец достиг версии 1.0!

Игры:

ChickenPeppa — всем фанатам прекрасного детского мультфильма «Свинка Пеппа» посвящается. Программа является точной копией игры, в которую играл поросёнок Джордж на мамином компьютере. Для детей от 0 до 3 лет.

Eduke32 — средство запуска оригинального Duke Nukem 3D и практически всех его сторонних модификаций. Поддерживает HRP (High Resolution Pack) и даже справляется с Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour. Всем любителям оригинального Дюка горячо рекомендую попробовать Eduke32. Hail to the king, baby!

Zabuyaki — драки в ретро-стиле. Под ретро имею в виду не технику боя, а графику и общую атмосферу игры. Действие игры «Забияки» происходит где-то в центре Санкт-Петербурга. Главный герой должен пройти по улице, уложив при этом на лопатки многочисленную шпану, гопников со знакомыми лицами, боевых девиц и толстяков. В игре детально и со знанием дела воссоздан неповторимый колорит стиля «питерский трэш». Для запуска требуется движок LÖVE версии 0.10.

Astromenace — одна из лучших игр про космические войны. Недавно, после долгого перерыва, вышла новая версия 1.4 с улучшенной графикой и исправлением ошибок. В игре прекрасная графика и довольно трудные миссии. Можно залипнуть на несколько дней!

KMail и Akonadi

Принято считать, что openSUSE нынче уже не тот. Ошибок, мол, много. Но вот показательный пример.

В декабре все три используемых мною дистрибутива — Rosa, OpenMandiva и openSUSE — собрали KDE Applications 18.12. Я являюсь активным пользователем почтового клиента KMail, который использует для доступа к данным подсистему Akonadi. На данный момент результаты забега следующие:

Rosa. Akonadi работает и даёт настроить почтовый ящик Gmail. Но, при попытке скачать письма валится ошибка akonadi_imap_resource. Работать нельзя.

OpenMandriva. Akonadi не работает и даже не запускается. Кое-как я смог его запустить, но настроить почтовый ящик не вышло: всё падает и отваливается ещё на этапе авторизации в Google, причём падает всё тот же akonadi_imap_resource.

Обе системы ещё не довели до ума KDE Applications 18.12. В Росе сейчас внутреннее тестирование и QA (напомню, что релиза Rosa R11 пока не было), да и OpenMandriva 4.0 всё ещё находится в состоянии Alpha 1. Вроде как и нельзя никаких претензий предъявить.

Но в openSUSE Leap 15 репозитории с новыми версиями KDE, KF5 и приложений тоже считаются тестовыми и не до конца стабильными, однако в этой системе у меня KMail работает идеально. Никаких ошибок, программа безупречно запускается и корректно получает почту. Выходит, что не так уж и нестабильна openSUSE?

Загрузка Linux без экранных сообщений

Если вам не нужны служебные и отладочные сообщения, которые мелькают при загрузке Linux, то вам может быть это интересно.

Мне хотелось сделать так, чтобы моя ОС Rosa R11 загружалась максимально аккуратно, без чего-либо лишнего на экране. Отправной точкой послужила статья про «тихую загрузку» для Arch Linux, а примером для подражания — готовящаяся к релизу OpenMandriva Lx 4.0. В Мандриве загрузка происходит просто идеально: после меню Grub2 экран гаснет и загорается уже в KDE Plasma 5. Красота!

Сделаем так же в Росе.

Используем набор параметров из OpenMandriva:

quiet splash logo.nologo acpi_osi=Linux "acpi_osi=!Windows 2012" acpi_backlight=vendor audit=0 rd.timeout=120 scsi_mod.use_blk_mq=1 dm_mod.use_blk_mq=1 rd.systemd.show_status=auto rd.udev.log-priority=3 loglevel=3

Их нужно добавить одной строкой в /etc/default/grub, в качестве значения параметра GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT. Для применения понадобится выполнить команду:

sudo update-grub2

Но это ещё не всё: у нас по-прежнему моргает полоска курсора при загрузке и отображается сообщение Started bpfilter. Мигание курсора отключается параметром vt.global_cursor_default=0 (нужно добавить его к описанному выше набору), а для подавления bpfilter мы просто забаним соответствующий модуль ядра (при условии, что сам Bpfilter вам не нужен). Этот модуль отключается хитро: его недостаточно указать в списке blacklist, т.к. по зависимостям других модулей он всё равно будет загружаться. Для решения проблемы откроем файл /etc/modprobe.d/blacklist-mdv.conf и добавим в конец следующую строку:

install bpfilter /bin/false

Кстати, в Росе можно открывать системные файлы в обычном редакторе Kwrite: при попытке сохраниться он запросит пароль root, а не пошлёт вас куда подальше…

В принципе, на этом всё. Что можно улучшить? Во-первых, если при выключении/перезагрузке Linux у вас система висит 1,5 минуты, то можно исправить это, отредактировав файл /etc/systemd/system.conf. Там нужно раскомментировать параметр DefaultTimeoutStopSec и задать ему поменьше секунд. У меня он выглядит так:

Также, для управления настройками Grub2 удобно использовать графическую программу Grub2-editor. Для Росы можно взять пакет здесь. После установки в параметрах KDE, в разделе «Запуск и завершение» появится новый раздел:

Самые интересные Linux-программы за 2019 год

Снова наступило время подводить итоги года в мире программ с открытым исходным кодом. Я по-прежнему занимаюсь написанием обзоров на тему Open Source, поэтому все стоящие открытые проекты у меня на виду. Традиционно, предыдущие выпуски моих подборок по-прежнему доступны, см. статьи за 2018, 2017, 2016 и 2015 годы.

Итак, что самое интересное было в уходящем 2019 году?

Watchman — консольная утилита для слежения за содержимым директории. Если в ней что-то меняется — появляется новый файл или меняется его содержимое — то Watchman может выполнить заданное пользователем действие. В принципе, данную логику можно реализовать и самому, но тут всё уже готово и протестировано. Отличный инструмент для автоматизации!

FPM — программа-упаковщик, которая вам наверняка понравится. FPM умеет упаковывать и конвертировать пакеты Ruby, Perl, Python, Rpm, Deb и ещё десяток других. Например, можно сделать из любого Python-модуля DEB-пакет. Или упаковать набор файлов в виде RPM и потом восстанавливать свои данные из резервной копии через DNF. Программа просто огонь!

Zopfli — алгоритм сжатия данных от Google. Если у вас есть ZIP-архив, который дальше уже не сжимается, то попробуйте Zopfli. Вполне реально выжать ещё ~8%. В комплекте идёт также программа Zopflipng для оптимизации PNG-графики. Очень мощная вещь, которая позволяет сэкономить ~15% размера без потери в качестве. Расплатой является скорость компрессии/декомпрессии и высокая ресурсоёмкость.

Zstd — алгоритм сжатия данных от Facebook. Здесь сделан упор на скорость: сжатие/распаковка происходят невероятно быстро, в то время как эффективность находится где-то между ZIP и LZMA. А ещё Zstd можно натренировать на своём датасете и получить на выходе словарь, с использованием которого Zstd будет сжимать сильнее заданный тип данных.

OpenSnitch — межсетевой экран для контроля исходящего трафика приложений, клон Little Snitch для Linux. Отличная программа, которая открывает глаза на скрытую сетевую активность программ. Под Linux развелось куча сомнительного ПО, от кривых расширений Gnome Shell до шпионского WPS Office, которым срочно надо выйти в онлайн. С помощью OpenSnitch вы сразу это заметите и сможете забанить всю ненужную активность.

Ananicy — оптимизатор приоритетов nice для процессов в Linux. Это простая, но невероятно эффективная штука. Каким-то образом Ananicy делает так, что отзывчивость системы повышается, жор батареи ноутбука падает, и вообще, всё становится как-то плавнее и быстрее. Звучит невероятно, но это так. Это отличный способ ускорить user experience в Linux. Второй достойный способ — настроить Xset).

QtRaw — плагин RAW для Qt5. Оказывается, цифровые негативы вовсе необязательно конвертировать для того чтобы в них что-то поменять: можно открыть RAW-файл напрямую хоть в Kolourpaint, почирикать в нём и тут же сохранить обратно. Шикарная находка для фотографов!

DiffPDF — инструмент сравнения PDF-файлов. Может пригодиться в случае если у вас есть два почти одинаковых PDF, и вы никак не можете понять, где разница. DiffPDF эту разницу подсветит.

Wizardli — быстрый конвертер роликов Youtube в MP3. Очень удобно находить клипы и делать из них аудиодорожки. Wizardli удобно поднять в виде локального веб-сервера и пользоваться им через браузер.

Jade — возможно лучший редактор диаграмм для Linux. Поскольку полноценного аналога Microsoft Visio под Linux нет, то приходится довольствоваться тем что есть. В Jade можно чертить графики, составлять блок-схемы, рисовать стрелочки…

Kitty — эмулятор терминала с аппаратным ускорением отрисовки. Аналог Alacritty. Сложно сказать, что из этих двух работает быстрее, но, в отличие от своего конкурента, Kitty неплохо интегрируется в систему и имеет систему плагинов.

eDEX-UI — на первый взгляд, это ещё одна бесполезная оболочка, пускающая пыль в глаза (напомню, начало этому жанру положила Hollywood). Однако, помимо красоты, в eDEX-UI можно работать как в простом терминале и даже пользоваться консольным файловым менеджером.

Yazram — инструмент для создания Swap-раздела в оперативной памяти, используя сжатие Zram. На машинах с небольшим объёмом ОЗУ использование Yazram может предотвратить зависание при исчерпании ОЗУ.

Игры:

Escoria in Daïza — очаровательный пошаговый квест про панду в бамбуковых лесах. Эта красочная французская игра отлично раскрывает варварское отношение Китая к природе и предлагает не забывать о незаконных вырубках бамбука.

Webq2 — простая браузерная бродилка по лабиринту. Выглядит простовато, но затягивает чудовищно. По сюжету заяц должен пройти лабиринт и достать морковку, а поворотные пушки стремятся его уничтожить при первой возможности. Игра тренирует внимательность и осмотрительность, а также учит пользоваться лазером и гранатами.

Nredneck/Nblood — тоже самое, что Eduke32, но для серии игр Redneck Rampage. Почти все эпизоды отлично поддерживаются, можно играть! Для новичков: это Duke Nukem 3D, перенесённый в антураж сельской местности где-то в штате Арканзас. Главный герой ищет своего слабоумного и пьяного в сопли брата, которого похитили пришельцы.

Lutris — не игра, но, на мой взгляд, одно из лучших приложений, связанных с играми. Это интегрированный менеджер игр для Linux с функциями каталогизатора и немножко магазина. С помощью Lutris очень удобно устанавливать эмуляторы ретро-игр: программа упрощает возню до нескольких кликов.

На этом всё!

Игра в стиле «защиты башни»

Среди простых казуальных игр существует популярный жанр: «защита башни» (tower defence). В Интернете несложно найти примеры онлайн-игр этого типа, но все они будут проприетарны. А как насчёт Open Source? Есть неплохая игра Tower Time с исходным кодом на Гитхабе, но других хороших примеров почти нет.

Однако, мало кто знает, что в своё время для Ubuntu Phone была подготовлена профессионально сделанная игра Machines vs. Machines. Помимо несостоявшегося телефона от Canonical, эта игра работает ещё на Sailfish OS, однако там она некоторое время назад поломалась из-за очередного обновления системы.

Несмотря на то, что игра уже несколько лет не обновлялась, её всё ещё можно собрать, причём под обычный настольный Linux. Это нетривиально, но здорово развивает навыки сборки ПО из исходного кода. Сама игра собирается обычным Cmake, но для запуска требует дополнительных модулей QML, входящих в состав QtPim и Ubuntu SDK, а также ручной установки уровней, в которые вы потом будете играть. Мне удалось собрать Machines vs. Machines в openSUSE Tumbleweed, теперь я хочу попробовать сделать то же в Rosa Fresh R11. Если у кого-то есть интерес, то можно обсудить сборку игры и её зависимостей в виде RPM-пакетов.

Бюджетный хакинтош

В предыдущей заметке я рассказывал про компьютер, собранный из устаревших и недорогих компонентов — на всё про всё у меня ушло 3 килорубля. Выяснилось, что даже такой бюджетной конфигурации вполне хватает для установки macOS. У меня в итоге получился dual boot, где первой системой стоит openSUSE Leap 15.2, а второй — macOS Sierra 10.12. Это не самая свежая версия macOS, но мне её возможностей вполне хватает. Я установил в ней много разных интересных программ, включая Microsoft Office 2016 и Adobe CC 2018, настроил учётную запись в App Store и за последние пару недель успел составить некоторое мнение. Сравнивая macOS и Leap c Plasma 5, я заметил как плюсы, так и минусы. Чтобы не заканчивать на жалобах, я, пожалуй, с них и начну.

Итак, что не понравилось в macOS:

- Проблемы с поддержкой периферии. Тут дело вовсе не в том, что у меня «хак», а в том, что Apple не считает нужным поддерживать мой HP Deskjet 930c, отказывается видеть 2 из 3 моих Wi-Fi-адаптеров (перепробовал по очереди) и вообще, отличается очень ограниченным списком поддерживаемого оборудования. В Linux с этим лучше, однозначно.

- Очень ненастраиваемый интерфейс. На картинках он выглядит красиво, но в жизни пользоваться неудобно. В Finder я не могу упорядочить папки перед файлами, не могу узнать объём свободного места на диске, не могу искать строго внутри конкретной папки и много ещё чего «не могу». Удалить iTunes и прочие стандартные приложения в ОС можно, но, опять же, приходится каждый раз возиться.

- Навязчивая забота от Apple. После вольницы в Linux, для меня это однозначно недостаток, хотя бывалые маководы могут и не согласиться. Однако, требуются лишние усилия, чтобы сделать переключение раскладки по Alt+Shift (ставьте Punto Switcher), вернуть нормальное направление прокрутки мышью, отключить блокировку сторонних приложений (sudo spctl —master-disable).

Отдельно хочу отметить, что продукция Adobe за минувшее десятилетие обросла неимоверным количеством всякой тяжёлой и малонужной ерунды. Вспоминая удобный, быстрый и строгий Photoshop из 2000-х, я был разочарован всеми этим современными свистелками в Adobe CC. Постоянно лезут в глаза какие-то обучающие панельки, агент адобовского облака вечно лезет с обновлениями… Наверняка это всё можно настроить и отключить, но, опять же, зачем было усложнять людям жизнь? Вопрос риторический…

Впрочем, к самой macOS это не имеет отношения. Лучше напишу теперь о плюсах:

- Плавная графика, отзывчивый интерфейс. Это то, что мир open source никогда не мог нормально реализовать. Всё сделано аккуратно, расставлено по местам, нигде ничего не отваливается. В Linux можно сделать так же красиво и даже лучше (примеры 1, 2), но ощущения будут «не те».

- Сглаживание шрифтов в macOS на высоте. Кому-то оно может показаться «мыльным», но мне в самый раз. В Linux так сделать принципиально нельзя.

- Мне понравился стандартный магазин приложений App Store. Discover и Gnome Software сильно отстают, магазин в elementaryOS сделано лучше, но в нём нет такого количества хороших программ.

- Устанавливать сторонние программы из DMG легко и приятно. Никакие Flatpak и Snap даже близко на это не похожи. Более-менее сравнимый по удобству аналог — это программы для Haiku.

- Удобный и продуманный док. Даже лучший аналог для Linux (Latte Dock) не такой плавный и не отличается такой интеграцией с системой и приложениями как док в macOS. Тут куча всяких прикольных индикаторов, включая скорость для торрент-клиента.

В целом, мне macOS нравится, но в качестве основной системы я её не вижу — слишком много в Linux делается удобнее и местами быстрее (например, управление сетевыми соединениями). Ну, и ещё есть вопрос гибкости и свободы выбора. К слову, я могу снести NetworkManager и поставить вместо него Intel Connman, могу установить любые средства разработки через стандартный менеджер пакетов и т.п. В macOS так либо нельзя, либо нужно дольше возиться (а лучше вообще ничего не трогать).

Напоследок поделюсь ссылкой на коллекцию бесплатных приложений под macOS: github.com/serhii-londar/open-source-mac-os-apps.

Немного про глобальное меню

Я очень люблю в интерфейсе глобальное меню у приложений, именно как в macOS. В моей основной системе с рабочим столом Plasma 5 сверху есть панель с этим меню, которое работает с программами на Qt4, Qt5 и GTK2. В принципе, мне этого набора вполне хватает, т.к. приложений на GTK3 у меня почти и нет, однако я недавно узнал, что GTK3-приложения тоже могут «отдавать» своё меню виджету в Plasma 5. Для этого нужно лишь в ~/.profile добавить одну переменную:

export GDK_BACKEND=x11

После этого некоторые программы на GTK3 станут выглядеть гораздо лучше. На рисунке ниже Pinta 1.7. Красота!

Самые интересные Linux-программы за 2020 год

Настало время для очередной традиционной подборки самых интересных программ для Linux, составленной на основе обзоров в журнале Linux Format. Я занимаюсь поиском и тестированием таких программ уже 6 лет (с декабря 2014), и за это время исходил Github вдоль и поперёк. Разумеется, подборка строго субъективна и отражает мой личный вкус. Тем не менее, я стараюсь ориентироваться на среднего Linux-пользователя — любознательного и достаточно грамотного человека. Напомню, что предыдущие выпуски моих подборок по-прежнему доступны и актуальны, см. статьи за 2019, 2018, 2017, 2016 и 2015 годы.

Итак, поехали!

Zstd — новый, модный инструмент сжатия и распаковки, т.е. архиватор. Разработан в недрах Фейсбука и отличается довольно средними показателями сжатия, уступая ZIP и LZMA. В чём же фишка? В том, что Zstd очень-очень быстр, как в сжатии, так и в распаковке. Если вы что-то автоматизируете или пилите свой проект, в котором предполагаются данные как в «горячем» (быстром) доступе, так и в «холодном» (медленном), то для последнего как раз очень пригодится Zstd.

Eddy — графический интерфейс к Packagekit на основе GTK3. Это простое и приятное приложение, о котором я узнал из магазина elementaryOS. Предназначение Eddy так же незамысловато: он нужен в тех случаях, когда требуется установить DEB-пакет, скачанный вручную из Интернета (т.е. в обход репозиториев или штатного магазина). Такое время от времени требуется и в наши дни: например, при установке драйверов на сканер Epson (мой случай), ну и не только. Интересно, что Eddy прекрасно работает и с RPM-пакетами: я собрал его на Fedora, и никаких проблем не возникло. Достаточно перетащить один или несколько пакетов в окно Eddy, и он вам всё установит, подгрузив зависимости если надо.

Hardinfo — набор для тестирования и профилирования Linux-систем. Что-то вроде бенчмарка. Много вы знаете подобных программ для настольного Linux? Кроме пакета от Phoronix, с которым мало кто заморачивается, особо ничего и нет… Hardinfo хорош тем, что одновременно содержит подробнейший отчёт о вашей системе и позволяет быстро прогнать набор тестов для ЦП, ОЗУ, и дисковой подсистемы. Получившиеся результаты представляют собой не просто абстрактные цифры: например, в случае с ЦП Hardinfo покажет место вашей системы в глобальном рейтинге среди популярных моделей ЦП от Intel и AMD. Программа умеет экспортировать отчёты! В общем, очень интересно поиграться и потестировать свой комп.

vokoscreenNG — один из лучших инструментов для записи с экрана. VokoscreenNG быстр, понятен и эффективен. Основан на Qt и Gstreamer. Если вам нужно записать то, что происходит на экране, либо организовать стрим с картинкой собственной физиономии в углу экрана — смело берите эту программу. VokoscreenNG умеет записывать видео и звук из разных источников и даёт выбрать кодеки для сжатия. Если ничего не менять и просто включить запись, то вы получите видео в формате VP8 в стандартной папке «Видео».

Bauh — магазин приложений. Для какого дистрибутива? Для любого! Когда-то проект начинался как утилита для Arch Linux, но со временем превратился в магазин переносимых приложений, т.е. AppImage, Snap и Flatpak. Bauh сам определяет, какие службы установлены у вас в системе и показывает лишь то, что он сможет установить. Например, если у вас нет ни Snap, ни Flatpak, то вам будет доступен только каталог AppImage (он не так уж мал, там 839 позиций). Я установил и настроил Snapd и Flatpak в своей openSUSE, и запустил Bauh — приложений в магазине было очень много! Bauh умеет ставить их, удалять, а также следит за обновлениями. Замечательная штука!

Fboot (E4head) — настоящая находка для оптимизаторов Linux. Проект ещё совсем недавно назывался E4head, но был переименован в Fboot, однако суть от этого не изменилась. Она заключается в том, что для файловой системы Ext4 доступна специальная дефрагментация, позволяющая ускорить доступ к определённым пользователем файлам. Чтобы понять, как это работает, я рекомендую прочитать описание E4rat — дедушки современного Fboot. Там надо повозиться: запустить программу в режиме «обучения», затем позапускать нужные приложения, и затем провести дефрагментацию на основе собранных данных. Эффект есть, и он заметен!

Krop — обрезалка для PDF-файлов. Казалось бы, неужели обрезать PDF-файл в Linux сложно. Однако, без консультации с гуглом вы вряд ли справитесь с этой задачей. Другое дело, когда под рукой есть Krop! Программа может обрезать одну страницу, или диапазон, или весь многостраничный документ под заданный размер. Уникальная функция Krop — способность автоматически разрезать страницы под размер целевого устройства, например, устройства-читалки электронных книг. В хозяйстве пригодится!

Crazydiskmark — аналог Crystaldiskmark для Linux. Это небольшая программа, которая делает лишь несколько тестов ваших жёстких дисков. Тесты хорошо известны: это последовательное и случайное чтение и запись разных блоков данных, всего 8 комбинаций. Crazydiskmark позволяет адекватно сравнить производительность дисковой подсистемы между Windows и Linux, а также определить, работает ли ваш новенький SSD с заявленной производителем скоростью. В общем, больше особо сказать и нечего.

PaperWM — расширение для Gnome Shell. Мне не нравится эта оболочка, но она вездесуща, и время от времени приходится ей пользоваться. На мой взгляд, PaperWM — это удачная попытка организовать многозадачную работу в современном Gnome. Расширение нарезает окна запущенных приложений на вертикальные полосы, похожие по размерам на страницы книги, и располагает их в виде прокручиваемой «карусели» (крутить предлагается вправо-влево). Я попробовал и могу подтвердить, что это удобно. Окна не теряются и легко находятся, а на экран помещается больше полезной информации чем обычно. Расширение можно найти там же, где живут и прочие расширения Gnome.

Небольшой бонус-трек. В телеграм-чате elementaryOS нашёлся замечательный человек, который ведёт тему про Linux-приложения на форуме ru-board. Все найденные в Интернете интересные программы он кратко комментирует и постит туда. Тема разрослась на 94 страницы! Отличная работа!

Игры:

The House — игра-приключение. На мой вкус, это кайф и восторг! Отлично нарисованный браузерный квест, где вы играете за персонажа, находящегося как будто во сне. Всё странно, необычно, волшебно. Главный герой перемещается между комнатами дома, находит необычные предметы. Вроде бы, экшена почти нет, но погружение в мир сюрреализма такое, что в The House залипаешь так, что вернуться в обычный мир можно только пройдя игру до конца.

Tower Time — игра в стиле «защита башни». Таких, кстати, очень мало для Linux: чтобы и open source, и играть было бы приятно. Как раз такую игру я и нашёл. Графика схематичная, но механика и баланс в игре реализованы просто идеально. Как принято в таких играх, тут враги наступают «волнами». Игрок копит деньги и тратит их на установку орудий и их усиление. В игре Tower Time можно строить из орудий дополнительные стены и заставлять врагов перемещаться по нужной вам траектории. Игра довольно быстро затягивает!

Caveexpess — как насчёт поработать в службе доставки в доисторическое время? Перед нами классно сделанная игра-платформер, в которой вы играете за пещерного человека, который может летать на самодельном педально-винтовом аппарате с механической тягой. Задания такие: перевезти груз из одного места в другое, перевезти пассажиров и т.п. Против вас играют древние животные (динозавры, мамонты, огромные птицы и рыбы…), а также законы физики: гружёным аппаратом довольно трудно управлять, не врезаясь в элементы рельефа. Caverexpress отлично сделана, на уровне коммерческой игры!

Matchimals Fun — одна из любимых игр моих детей. Это карточная игра, где надо находить пары карт таким образом, чтобы из двух половинок составлялась мордочка животного. Каждая карта содержит четыре половинки разных животных. Когда-то существовала такая же настольная игра с бумажными картами, и вот её реализовали на Javascript и React Native  В Matchimals Fun можно играть вдвоём на одном компьютере. Игра идёт на очки: у каждой комбинации карт своя стоимость. Почему всё это так нравится детям? Наверное, потому что все карты нарисованы очень мило, и в игру хочется играть снова и снова…

В Matchimals Fun можно играть вдвоём на одном компьютере. Игра идёт на очки: у каждой комбинации карт своя стоимость. Почему всё это так нравится детям? Наверное, потому что все карты нарисованы очень мило, и в игру хочется играть снова и снова…

На этом всё!

Спасибо за внимание!

Анонс про Krita

У меня давно чешутся руки перейти с Gimp на Krita в том, что касается ретуши изображений. С наскоку это сделать трудно: например, я потратил кучу времени, чтобы найти в Krita «лечащую» кисть (а раньше считал, что её там нет). Krita — супер-крутая программа, которая годится далеко не только для рисования и раскрашивания. Я попробую поредактировать в ней фотографии. Посмотрим, что из этого выйдет!

Новый репозиторий для openSUSE

Я всё таки собрался с силами и освоил Open Build Service (OBS), на котором собираются сторонние пакеты для openSUSE (и не только). Необходимость в этом была у меня давно, особенно в свете того, что мой предыдущий репозиторий для Rosa Fresh стремительно терял актуальность вместе с актуальностью самого дистрибутива. Пришло время перенести наработки в новый «домашний» репозиторий для openSUSE. С этой системой я уже давно на «ты». Я начал пользоваться ею с самых первых версий, когда Novell переименовала SUSE в openSUSE в 2006 году. Версиями 10.3-13.1 я пользовался непостоянно, меняя их время от времени на что-то ещё, начиная с 13.1 openSUSE стояла у меня второй системой, а с 15.1— первой. Пока полёт нормальный).

Мой новый репозиторий живёт по следующему адресу:

https://download.opensuse.org/repositories/home:/linuxphoto

Пока что там немного ПО, но уже есть кое-что интересное! Я начал со сборки тем оформления для KDE Plasma 5. На данный момент для версий openSUSE Leap 15.2 и 15.3 собраны:

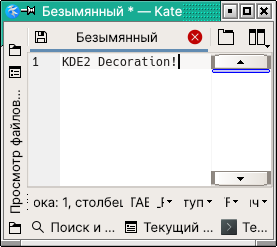

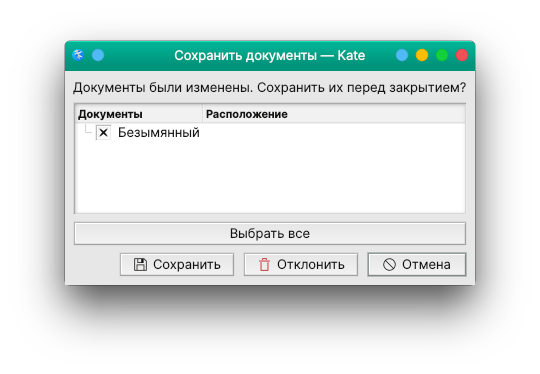

1. KDE2 Decoration. Это порт классической темы из KDE2 для современного компонента KDecoration2, используемого в Kwin5.

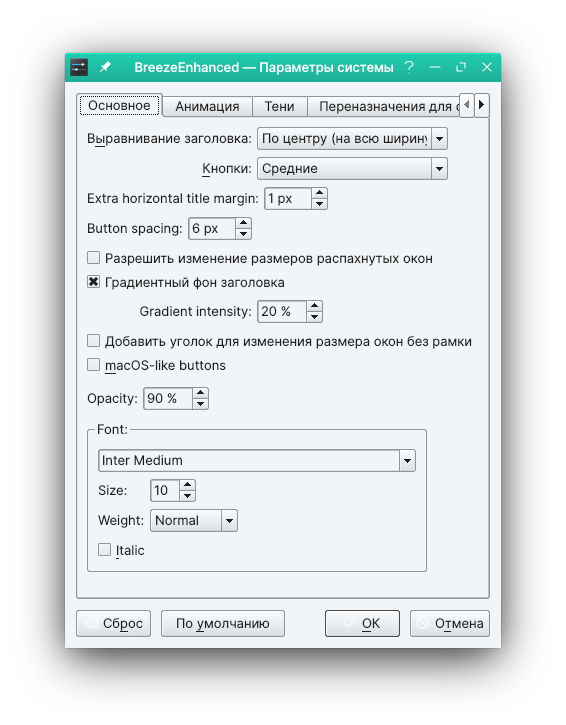

2. Breeze Enhanced. Это форк темы Breeze для декораций окон. Здесь можно настраивать очень много параметров, включая прозрачность заголовка. По это причине Breeze Enhanced хорошо сочетается с полупрозрачными темами Kvantum: вместе с эффектом Blur можно делать полностью «стеклянные» окна.

Первая из двух картинок моя, вторая — из Интернета (я сейчас под ВМ, так что прозрачность толком не показать). Тут нужно заметить, что Breeze Enhanced имеет изъян в виде «треугольников» в местах скругления окон. Это особенность данной темы.

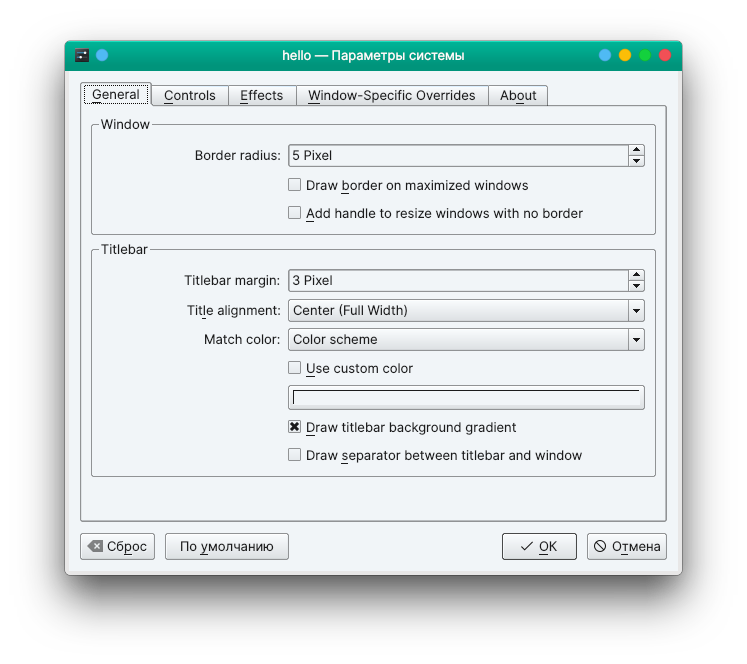

3. Hello Decoration. Это ещё одна тема в стиле macOS. Здесь нет поддержки прозрачности, зато в остальном исполнение просто великолепное! Тема поставляется только для Kwin (не для виджетов Qt5), но зато тут в комплекте идут шейдеры для скругления окон.

4. Skulpture-Qt5. Это очень красивый и незаслуженно забытый стиль оформления для Qt4/5. Изначально в нём была также и тема декорации окон, и развитый конфигуратор, и даже пакет для openSUSE 12. Но теперь всё это изрядно поросло мхом времени. К счастью, автор Skulpture успел портировать этот стиль на Qt5, и именно этот порт я и опакетил.

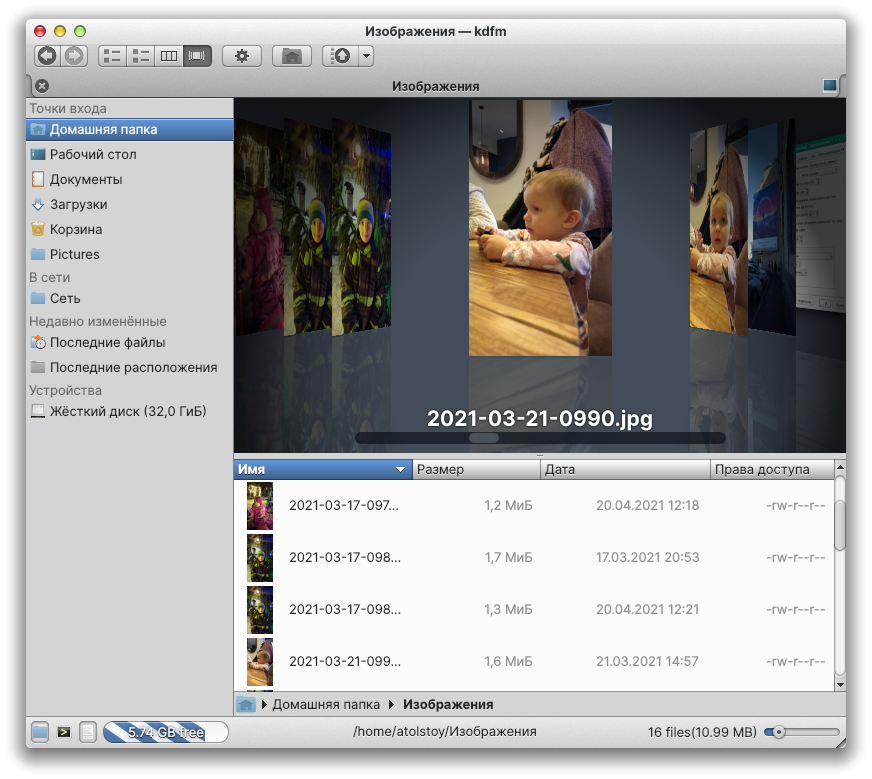

5. Styleproject-Qt5. На мой взгляд, это самый развитый, сложный и интересный стиль для Qt4/5. Достаточно сказать, что с его помощью в KDE4 какое-то время назад были реализованы Client-Side Decorations (CSD), текстуры, имитировавшие дерево и металл, и многое другое. В моём пакете присутствует версия только версия для Qt5, хотя в теории можно было бы собрать и для Qt4 тоже (разве что в 15.3 это сделать уже сложнее). На снимке ниже показан файловый менеджер KDFM в оформлении Styleproject.

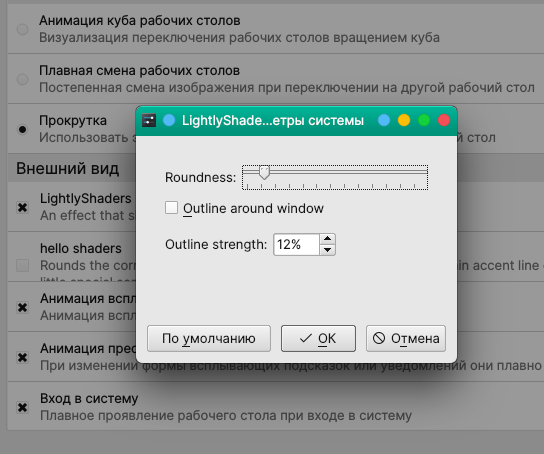

6. LightlyShaders. Как несложно догадаться, это ещё одна реализация Shape Corners, т.е. по сути клон того самого эффекта, который уже и так есть в составе Hello. Их можно держать в системе рядом, они друг друг не мещают. Разница в том, что LightlyShaders развиваются и нормально работают с Qt 5.15 (актуально, если вы захотите обновить Plasma в Leap), а Hello Shaders не развиваются и с новой Qt не собираются. Само по себе, скругление окон выглядит волшебно!

Пока это всё. В ближайших планах у меня перетащить в openSUSE программу для растягивания изображений без потерь (почти). Это Waifu2x-cpp и графический интерфейс к ней. Не переключайтесь))

«Звёздный юнга»возвращается!

Помните игру «пинбол» из Windows? Вот эту:

Отличная штука как для своего времени (1995 г.), так и для наших дней. По крайней мере, в сети довольно много заметок о том, как вытащить игру из старой Windows и запустить на новой (пример).

Сегодня я хочу поделиться двумя хорошими новостями касательно игры в пинбол на компьютере.

Во-первых, не все знают, что версия игры в составе Microsoft Windows является демо-версией. Полная версия называется Full Tilt! Pinball – это разработка компании Maxis, позже лицензированная Cinematronics и лишь затем Microsoft. В полной версии есть три стола:

- Space Cadet (Звёздный юнга) – первый и хорошо всем известный стол;

- Dragon’s Keep (В логове дракона);

- Skulduggery (Пираты).

Также, в полной версии лучше графика благодаря поддержке разрешения экрана 1024х768 точек (вместо 640х480 точек в демо-версии). Вся эта красота весит всего 9 (!) мегабайт. Скачать можно тут.

Во-вторых, в эту игру можно без каких-либо проблем играть в Linux благодаря тому, что игра отлично поддерживается в Wine. Но это ещё не всё. На Github нашёлся проект, предлагающий нативный запуск игры в Linux. Автор подверг файл CADET.EXE дизассемблированию и восстановил исходный код, затем приспособил его к работе с SDL2. В результате, вы можете собрать нативный исполняемый файл SpaceCadetPinball, положить его в папку с игрой и запустить пинбол как родное Linux-приложение. Игра не глючит, не вылетает и поддерживает все функции, доступные Windows-пользователям (включая таблицу рекордов). На данный момент поддерживает только первый стол, но и этого уже достаточно, чтобы выпасть из реальности за увлекательной игрой в Space Cadet!

Мой рабочий стол в ноябре

Новостей у меня за последнее время немного, поэтому пока что я просто поделюсь картинкой своего рабочего стола:

Это Fedora Workstation 34. До новейшей 35-й версии я пока решил не обновлять её, потому что не все расширения портированы для Gnome 41. На картинке вы видите район Московских ворот в Петербурге по версии OSM и программы Mapscii. Программа совершенно чумовая — кто бы мог подумать, что в терминал засунут полноценную карту с зумом и прокруткой!

Итак, я использую рабочий стол Gnome с темой Skeous и значками Suru++. Ещё тут довольно много расширений; из самых заметных это Dash to panel, Desktop Icons: Neo, ArcMenu, Just Perfection. У меня также есть отдельная Linux-машина с несколькими ОС, включая openSUSE Leap 15.3 с рабочим столом Plasma 5.12.

Я постепенно отхожу от использования Plasma ввиду того, что развитие этого рабочего стола идёт куда-то не туда. Вроде бы нововведений много, но старые баги не чинятся, и из-за этого некоторые функции годами не работают. Из последнего: нестабильная работа MTP (не списать фотки с Android), плохая поддержка iFuse (не списать документы с iOS), нестабильно работающий поиск файлов Baloo. Если подумать, то про довольно многие компоненты Plasma можно сказать, что они работают нестабильно. Не так чтобы совсем не работают, но подглючивают и отваливаются время от времени. Скажем, это справедливо для Akonadi, из-за которого Kmail время от времени перестаёт получать почту, или Discover с его неспособностью иногда что-либо установить.

Нельзя сказать, что в мире Gnome и приложений GTK подобных проблем совсем нет. Они есть, но качество сопровождения рабочего стола и хорошо организованное QA делают своё дело: в моём случае почти всё работает как надо, и это даёт комфорт, который сильно искушает. В итоге, я просто потихоньку переполз на Gnome, и пока не жалею. Здесь есть работающий магазин приложений, Lutris для игр и растущая экосистема приложений. К тому же, большинство приложений для работы с графикой, сканирования, печати используют именно стек GTK. То есть, речь не только и не столько про Gimp и Inkscape, но и про такие программы как Rawtherapee, Iscan, Vuescan, Turboprint, Tuhi… Их гораздо больше — я перечислил только те, которыми сам пользуюсь каждый день. Настроить себе рабочее место, где все программы удачно интегрированы в систему и используют один графический тулкит, легко, но только если это GTK, а не Qt. Впрочем, если мне что-то нужно посмотреть в Plasma, у меня всегда под рукой есть вторая система с ней.

Самые интересные Linux-программы за 2021 год

Всем привет! Ну что же, за плечами остался ещё один год, в течение которого в журнале Linux Format выходили обзоры наиболее интересных программ с открытым исходным кодом. Самое время подвести итоги и рассказать о тех приложениях, которые оказались самыми достойными — разумеется, на мой вкус. Напомню, что я занимаюсь подобными обзорами уже 7 лет (с декабря 2014), и за это время исходил Github вдоль и поперёк. Я стараюсь ориентироваться на среднего и более-менее грамотного пользователя, который использует (или хочет использовать) Linux дома и на работе. Напомню, что предыдущие выпуски моих подборок по-прежнему доступны и актуальны, см. статьи за 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 и 2015 годы.

Итак, поехали!

Far2l — долгожданный порт настоящего Far Manager 2 для Linux и не только. Несмотря на то, что двухпанельных файловых менеджеров для Linux невероятно много, многим не хватало «того самого» Far’a. И вот наконец он у нас есть! Far2l поддерживает много всякого интересного, включая запароленные архивы, сетевые папки, буфер обмена и прочеее. Если вы привыкли работать в оригинальном Far Manager, то обязательно попробуйте Far2l!

KWipe — приложение для безопасного удаления данных с любых носителей. Проще говоря, KWipe заполняет диск нулями, либо случайными данными по разнообразным алгоритмам, которые вы можете заранее выбрать. Это занимает много времени, однако гарантирует, что удалённые с диска данные не получится восстановить в testdisk и photorec. KWipe также пригодится если вы решите продать или выбросить диск.